1 主観的、客観的にとらえられる睡眠の質

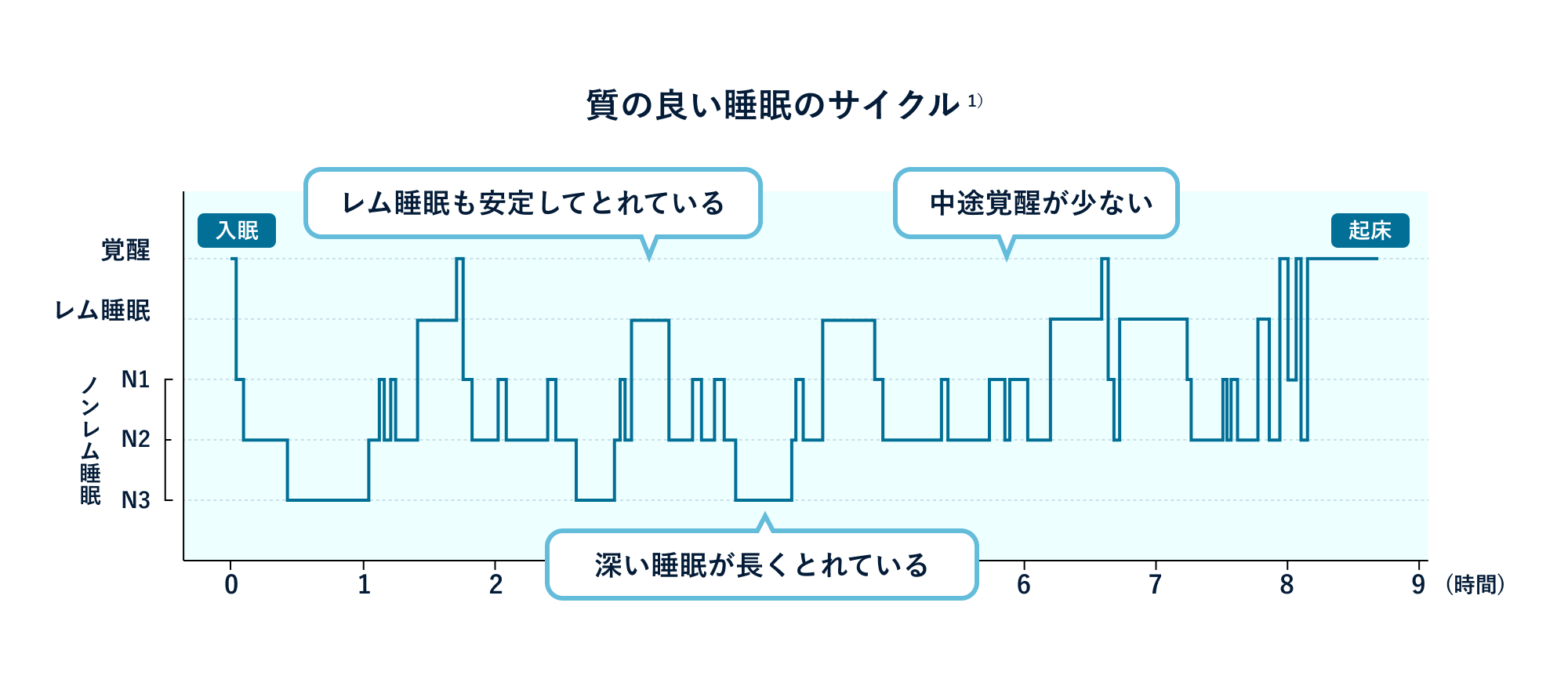

睡眠の質は自分で感じることのできる主観的なものと、客観的に判断できるものがあります。主観的な質の良さとは、寝つきがよく、朝までぐっすり、寝起きもすっきり起きられるような睡眠。客観的にはノンレム睡眠とレム睡眠が中途覚醒で途切れることなく繰り返し、安定的に継続している状態です。そのような睡眠サイクルで眠ることが脳のメンテナンスや精神的安定、身体の様々な回復がなされ、疲労回復につながります。

質の良い睡眠のサイクル1)

柳沢 正史. 睡眠の超基本, 朝日新聞出版, P.28, 2024 を元に作成

質の良い睡眠で得られる、目覚めた時にしっかり休めた感覚は「睡眠休養感」と呼ばれ、高い睡眠休養感は心筋梗塞や狭心症、心不全の発症率低下に関連していると考えられるなど、体や心の健康のために重要であるとされています。

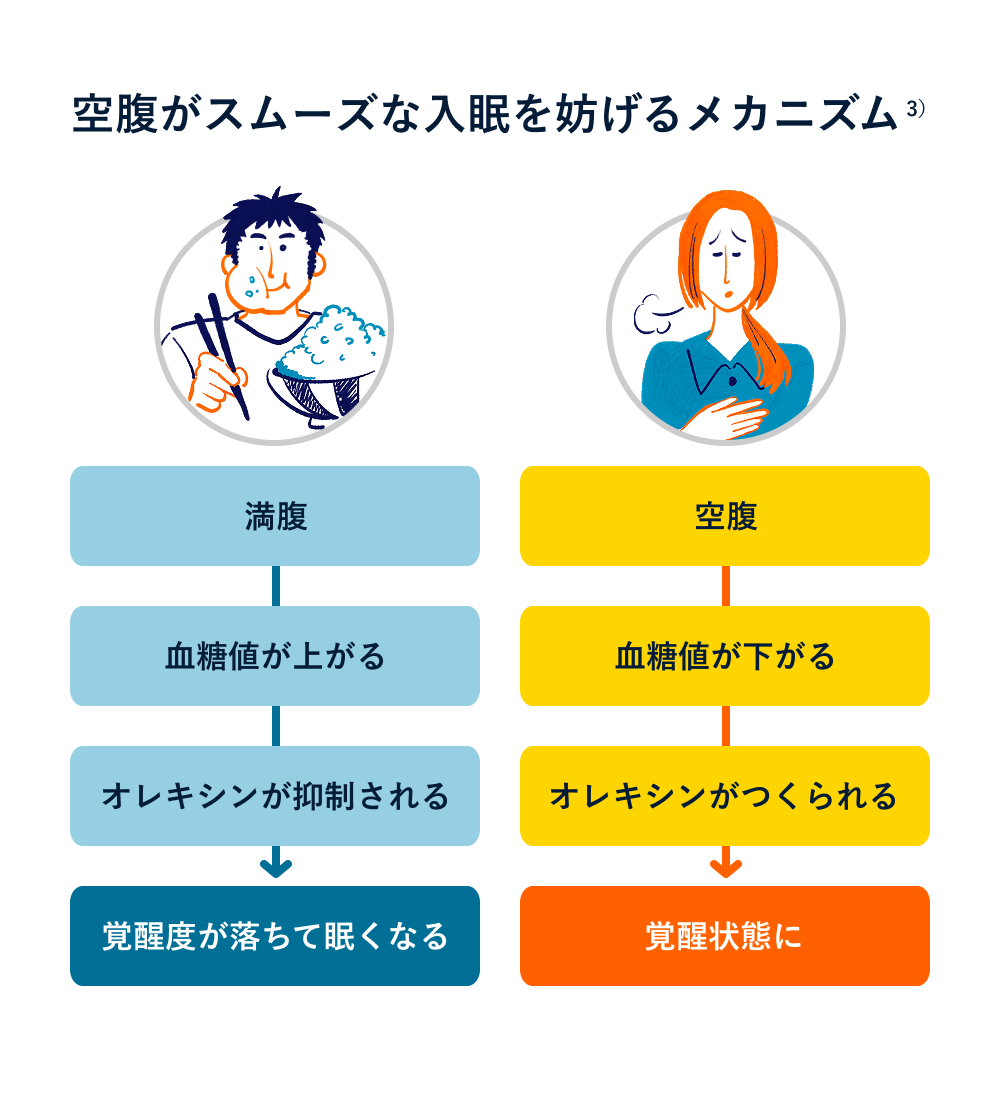

2 摂食状況による睡眠の質への影響

柳沢 正史. 睡眠の超基本, 朝日新聞出版, P.180, 2024 を元に作成

では食事の摂り方は睡眠の質にどう関係しているのでしょう。

まず朝食は体内時計をリセットし、覚醒と睡眠のリズムを整えます。朝食をとらないことで体内時計の後退(遅寝、遅起き化)が起き、寝つきの悪化による睡眠不足を生じやすくなって、睡眠休養感の低下にも関連していることが報告されています2)。

いっぽう、夕食で気をつけたいのは食後に満腹の眠気に任せて眠ってしまうと睡眠の質が悪化するという点です。これは食事後に胃腸が活発に働き、深部体温(内臓など体の中心部の温度)が上がり、睡眠が浅くなるためです。質の良い睡眠には胃腸の働きが落ち着くように、就寝4時間前には食事を終えるのが理想的。また、就寝前の夜食や間食は体内時計を後退させてしまい、翌朝の睡眠休養感や主観的睡眠の質を低下させるという報告2)もあり、要注意です。

食べないことも睡眠に影響します。ダイエットや仕事が忙しい等で夕食をとらないと就寝時に空腹で眠れなくなることがありますが、適切な量を食べて就寝前に空腹を避けることも睡眠の質を保つには大切でしょう。

3 睡眠に関わるアミノ酸等の栄養成分

食事はその摂り方だけでなく、摂取する栄養も睡眠の質に関与することが知られています。私たちの体をつくるために重要なたんぱく質は、アミノ酸によって構成されています。

人が体内でもつくることのできる非必須アミノ酸のひとつである「グリシン」は、寝つきや眠りの深さに関係し、睡眠の質向上に役立つとされています4)。また、体内でつくることのできない必須アミノ酸である「トリプトファン」の摂取により、睡眠が改善したという報告もあります5)。この成分は精神の安定や睡眠に関与するホルモン・セロトニンの材料であり、さらにセロトニンは睡眠と覚醒のリズムを調整するホルモンのメラトニンに合成されるため、それが睡眠の質改善に関係しているのではないかと考えられています。

アミノ酸に関する最近の研究では、「老化に伴う睡眠の量と質の低下が必須アミノ酸の摂取により改善された」(ショウジョウバエモデルを用いた実験)という報告6)もあり、睡眠の質に関してアミノ酸の果たす役割が少なくないといえそうです。

他の栄養成分では、エネルギーを生み出す働きで知られるビタミンB群が挙げられます7)。不足すると睡眠中の疲労回復が十分にできず、すっきりした寝起きを妨げかねませんし、ビタミンB6は前述のトリプトファンからセロトニンが合成される時に必要ですから、毎日の食事等でビタミンB群を摂ることも良い眠りのために心がけたいものです。

4 睡眠の質を高めるために

毎日の食事や嗜好品の摂取で、より良い睡眠のためにできることがあります。自身の日常を振り返り、改善できることを始めてみてはいかがでしょう。

- バランスの良い食事を

現在のところ、睡眠の質の改善に寄与する個別の食品は特定されていません。より良い睡眠のためには、必要な栄養素を不足なく摂取できるよう、主食・主菜・副菜に様々な食品を取り入れ、バランスよい食事パターンにすることが大切です。 - 夕食には野菜を多めに

糖質や脂質が多いと入眠に時間がかかる傾向があります。その逆に食物繊維を多く摂ると寝つきがよくなるともいわれていますので、夕食は野菜多めを心がけましょう。 - 夕方以降のカフェインは控える

コーヒーやお茶等に含まれるカフェインの覚醒作用は人によって異なり、作用が半減するまで2〜8時間ほどの幅があります。つまり午後6時頃に飲んだカフェインの影響が午前0時以降も続く場合もありますので、夕方以降はカフェインの摂取は控えることが望ましいといえます。また摂取量も1日400mg(ドリップコーヒー4杯程度)を超えると不眠等の悪影響が生じる可能性があるため、注意が必要です。 - アルコールは質の良い睡眠の妨げ

アルコールは眠気を誘いますが、これは脳に作用して神経の活動を抑制するためであり、一時的に入眠が促されても、一晩とおすと深いノンレム睡眠が得にくく、レム睡眠も減少します。中途覚醒が増えて睡眠は浅くなり熟睡感も得られにくく、睡眠の質の低下を招くことになってしまいます。アルコールの分解には3〜4時間かかるため、飲酒は夕食頃までにとどめましょう。

- 1)柳沢 正史. 睡眠の超基本, 朝日新聞出版, P.28, 2024

- 2)厚生労働省 睡眠ガイド 2023

https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf, P.27 (最終閲覧日:2025年8月25日) - 3)柳沢 正史. 睡眠の超基本, 朝日新聞出版, P.180, 2024

- 4)安居 昌子ら. ファルマシア, 52(6), 530-533, 2016

- 5)大石 勝隆. 栄養, 39(2), 65-71, 2024

- 6)国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター

https://www.ncgg.go.jp/ri/report/20240108.html (最終閲覧日:2025年8月25日) - 7)古池 保雄. 基礎からの睡眠医学, 名古屋大学出版会, P73-74, 2010